安 纬 (法国吉美博物馆, 巴黎 75116) 奚芷芳 (东京法政大学冲绳文化研究所, 东京102-28160)

近几年,中国与俄罗斯联邦,尤其是蒙古的考古学者,无不对匈奴的相关研究投注以相当的关注, 甚至可谓其风正炽。而这无疑将为我们对这些上古草原游牧民族的文化,尤其是其政治、经济制度的研究带来崭新的视野。因之,中国与其北境邻邦间的关系也将得以重新认识。

1990年代以来,一系列跨国合作的考古发掘工作使我们得以对匈奴文化有更多的了解,同时也丰富了蒙古国国家文化遗产的内涵。除了相关的考古材料,匈奴史研究所仰赖的尚包括了文字史料,其中绝大多数为中文,另有少数仅存的粟特文。根据文字记载,匈奴乃是秦代至东汉间东亚草原一个极为重要的政治和军事势力。考古方面的材料也印证了其幅员之广,相关文化遗存横跨了中国、蒙古、外贝加尔,直至南西伯利亚。唯匈奴短期内疆域变动的情况犹难确知。此外,各遗址的年代分期也有待建立。

匈奴能够在数世纪中持续控制如此辽阔的疆域,显见其组织之严密及经济之发达,而这应关系到其阶层分明且高效能的行政体系,但相关课题在考古研究中往往未有涉及。本文拟由这些新发现的匈奴墓葬所体现的贵族所有者的资料,一窥考古材料中所反映的相关讯息。

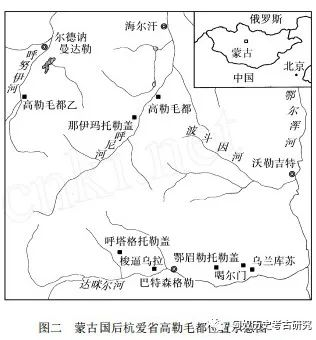

自1924-1925年起,诺音乌拉匈奴墓地的重大发现揭示了这些葬于特选之地、坐拥庞大财富的匈奴墓主正是出自其统治阶级。自1950年代起,蒙古境内也陆续发掘了多处遗址。针对其中部分墓葬,已有学者采用了全新的方法及尖端科技展开研究。位于后杭爱省的高勒毛都即为其中一例。1956-1957年间,由考古学者道尔吉苏荣率先发现而闻名于世的匈奴墓地,目前已分别有考古学、人类学、地球物理学及环境问题等领域的学者投身研究,并辅以实验室中的科学检测。对于当前的相关研究,本文将仅作概述,重点研究相关的考古遗址、墓葬及高勒毛都所出之匈奴遗物,以廓清其中归属于匈奴贵族阶层的部分。当然,我们也将就其中所体现的匈奴与汉帝国间紧密联系的具体例证略作梳理。

一 蒙古匈奴贵族墓地

就匈奴所统辖的疆域或其相关遗址中的核心部分来看,蒙古地区可视为其政权所及范围的中心。至今,共计约六十处匈奴遗址已被发掘,从中我们可看出明显的阶级差异。这些墓地可归为两类,第一类最为普遍,包括个别容有十至四百多座墓葬的五十多处平民墓地。这些单纯由石块堆叠组成的墓葬地面结构一般呈圆形,仅极少数呈长方形,一般直径或边长在2至15米之间。埋葬深度在1到3米之间。这类墓葬,其地面结构彼此间大体类似,即使规模各异,却并不足以显示出墓主的身份高低,因为墓主的社会阶层主要是通过随葬品来区别的。这些墓地主要坐落于蒙古的中心与北方地区,尤其集中于后杭爱省、布尔干省、中央省和肯特省,其次是阿尔泰区或靠南方的中戈壁省或前杭爱省。

第二类发掘遗址数量较少,却为本文探讨的重点。此一类型墓葬,其主要特点为成组分布,墓地中每群墓葬的数量在一百至四百之间,其总体分布面积达数百公顷。每个墓群由长达约80米的大型墓葬与其他规模较小的墓葬共同组成。其中的大型墓葬皆呈南北向,彼此间只有几度的些微差异,其地面部分由石块叠组而成,由此墓道通向一原高约115- 2 米的长方形土台。如同汉墓的情况,这类墓道乃是向下延伸至深达18米的墓室。至于紧邻这些表面由石块所环绕、直径2-6米的圆环陵墓且规模较小的墓葬,则较近似于我们前述的第一类平民墓地的情况。各墓地内墓葬的分布情况为,个别墓群内之墓葬数量在一至三十(这也是目前所知最大的墓群数量)不等,多向大型墓葬的东、西两翼辐散,呈弧形分布。每个墓群主要由二种类型的墓葬组成,可分别视为“主墓葬”与“从属墓葬”,二者之间似乎体现了一种与墓主生前阶层的主从型态。除了这些墓群,尚有其他独立而规模可观的墓地,包括带墓道的墓葬及圆形墓葬。

总体说来,到目前为止,在蒙古人民共和国境内所发现的六处匈奴贵族墓地,分别集中在下列四个地区。

1.东北地区共发现两处,皆位于肯特省,其一在宾德尔,包尔布拉格,其二在巴彦阿达尔嘎\德尔利格,分别有约100和200座墓葬。

2.西部地区科布多省曼汗,内距阿尔泰山脉不远之哈拉腾- 扎夫萨尔,贵族墓地, 计有200多个墓葬。

3.中部地区中央省巴图桑布尔的诺音乌拉贵族墓地,所在处地势多有起伏,目前共探查出212座墓。该贵族墓地发现于1912年,为蒙古地区最早进行匈奴考古工作的地点。

4.中西部地区后杭爱省境内之二处高勒毛都贵族墓地。其中高勒毛都乙组墓地位于温都尔乌兰境,目前已发现188座墓葬,其中98座带有墓道。该墓地东60公里处即高勒毛都甲组墓地,纵跨海尔汗和尔德讷曼达勒,计有372座墓葬,其中149座带有墓道。

由匈奴遗迹的地理分布情况来看,贵族墓地并非分布于匈奴生活圈之外的遥远之地。我们发现,匈奴的聚落城郭多是位于距贵族墓地或平民墓地50-100公里处。继肯特省瓜道布古城的研究初步完

成之后,蒙古便鲜有学者投身于这类匈奴生活聚落的研究。就目前所能掌握的材料看,至少可以推知,如同外贝加尔的伊沃尔加古城,蒙古地区的城郭聚落乃呈城墙圈围着居住遗址、公共建筑或作坊的情况。除了这类与之年代相当的城郭聚落之外,匈奴贵族墓地附近往往也能见到更早的青铜—铁器时代(公元前2000年-前3世纪)不同的草原文化遗存,如吉尔吉斯堆(图一)、石板墓和鹿石。

蒙古地区的这些匈奴贵族墓地,一般都位于距大河如干难河、土拉河、鄂尔浑河等不远且为群山所屏、林木葱郁的山谷中。择取其地主要是取其地势之便,一方面利于防护,一方面对外联系也有通道可循。同时,也反映了其统治阶层对疆土、部众的统治手法。

高勒毛都乃是众多分布于呼尼河及达咪尔河两流域的匈奴墓葬遗址中一个占地相当可观的墓葬群落中的一组, 其中也包括了平民墓地,如那伊玛托勒盖、呼塔格托勒盖和乌兰库苏。此外在其20余公里外的喝尔门平原上,还出现了匈奴族定居聚落遗迹。虽然这些聚落遗迹多半是各自独立的,但却有三座长方形的聚落城郭呈东西向并列分布于此,其最大的一座,长、宽各达490及450米。坐落在后杭爱省东北部,面杭爱山阴面,平均海拔达1500米的高勒毛都(图二),环抱于多座西北—东南向的山脉,可谓占据了极佳的地理形势。除北方8公里处的一座湖泊外,由其西南的那林河、东南的高勒毛都溪及向山谷漫流而下的呼尼河,交织成一个相当丰沛的水利网络。此处, 不论是草原或森林,生长于其中的动植物种类皆相当可观,其中的落叶松木材便被取来作为该地的墓室建筑之用。目前尚无法确知此地生态环境是否仍类似于匈奴当时的情况,对此尚待环境物理学及古植物学方面的研究。

二 墓葬建筑

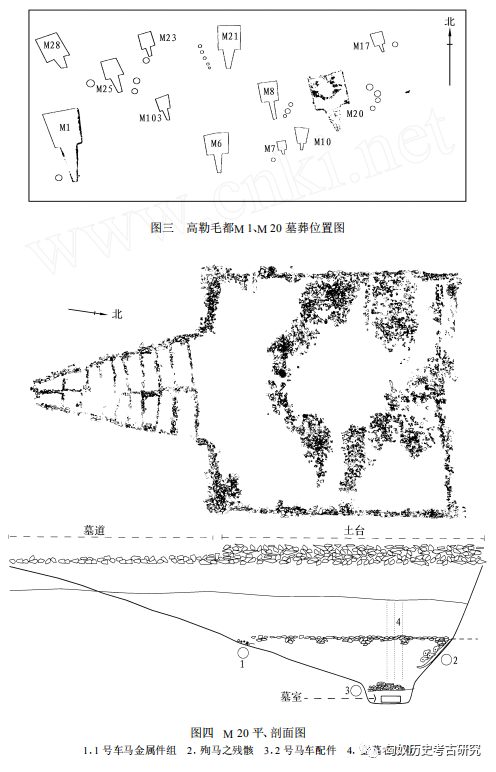

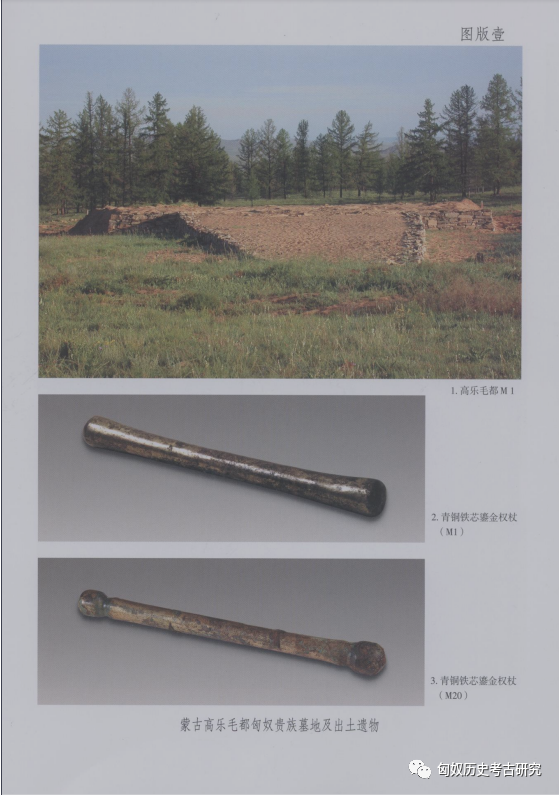

其实,高勒毛都贵族墓地的总体布局松散而不规整,似乎未经事先规划,然而由大型主墓葬及其从属墓葬所共同组成的墓群,却形成了一个似有系统的单元。在该墓地已确认的五个区块中,目前仅中央的部分于不久前被发掘出来,这个部分占了此遗址所有墓群的百分之三十。继2000-2005年间的一系列考古发掘工作之后,学者才得以对其中三座带墓道的最大型墓葬编号并进行研究,三者分别是M1、M20(图三;图四;图版壹,1)及M79,分别长70、57及22米;除此之外,同地尚有14座从属墓葬被发掘出来。其中规模最大的两座墓葬旁也伴随着小型从属墓葬。M1外围的从属墓葬坐落于其西侧,M20旁的四个从属墓葬则位于其东侧,这些从属墓葬都是道尔吉苏荣教授在更早的时期于此地进行考古发掘时就已被发掘出来的。

其他相关遗址的主墓葬形式其实与在高勒毛都发现的颇为相似,而规模类似的墓葬在德尔利格及高勒毛都乙组墓地亦可见到。此外,诺音乌拉一地的诸多同类型墓葬,更是早在1924-1925年间便由柯兹洛夫所率领的考古工作队发掘出来了。不过,此地的墓葬明显较小,其表面所覆土台之边长一般在15-35米之间,墓道长度则在12-22米之间。哈拉腾-扎夫萨尔一地所发掘的墓葬表面之土台规模则为16×22米,墓道残长8米。总体看,各处相关遗址的大型墓葬虽然形式一致,其规模却各不相同,其中规模最大者见于后杭爱省与肯特省。

墓道方面,就高勒毛都的例子而言,严格说来其墓道并非搭建而成的建筑机体,而是由石垣框围出其外缘,以限定为墓道(图四)。因此,匈奴墓葬并不像中国墓葬一般,在表层没有封土,这一现象也早已载录于文献,如《史记》:“其送死,……而无封树丧服。”这些地表的墓葬结构其实不过是纯粹由石块堆叠而成。而所谓的石垣,如M1的情况,乃是由石块向上堆叠至12层的高度。至于其墓葬的地面结构,仍有部分遗存至今,最大残高达116米,发掘后已经修复(图版壹,1)。此外,在墓道东端尚有小型的石灶(直径约1-2米),据其内之兽骨残迹来看,应是作为烧烤祭祀供牲之用。

在蒙古,匈奴贵族的大型墓葬目前仅高勒毛都、诺音乌拉及哈拉腾-扎夫萨尔三地完成了发掘。学者对后两处墓葬地下结构的研究主要是集中在墓室的部分,至于高勒毛都,则是针对墓葬中层的探勘。而较为全面性的墓葬总体研究,则仅见于高勒毛都的M20一例(图四;图五)。上述诸例似乎都是依循同一规范而营建的。在墓主的遗体于墓室被安放妥当之后,墓坑便由成层砂、石交替填满,中间并夹放以祭品。在地下10米深的高度,墓道南端的部分置有车驾的金属组件,墓坑北壁则遗留有似是作为殉牲之用的16匹马及一牛之残骸。墓坑内同一地层也发现了具隔间性质的石造结构,似是某种防盗设施。在上述装置之上,则填一层厚达5米的砂石层,随后,再于其上覆以堆叠成椭圆状、厚达1米的石块层,作为加强防护之用。

墓室乃建造于地下18米深处,墓室顶板由呈东西向排列、略长于墓室长度的木质横梁组成,其上覆有一层白膏泥。墓室建筑本身则为南北向,两层木椁内容一棺(图六)。外椁南北长412、东西宽219米,椁板由方形断面的木块所组成,加工并不精致;内椁椁板则由较薄的木板组成。这些木料的组装过程应未使用椁钉。直接铺地的底板形式与顶板一致。木棺尺寸为211×018米,棺盖由深色、精工裁切的木板组成,表面数枚饰有面敷金箔且兼嵌绿松石的四叶纹,另覆有绢帛。棺内仅存墓主牙齿,经判定,属年轻个体。据M20中随葬品推断, 知其时代大致为公元1世纪。至于M1及M79的墓葬建筑,经碳十四检测,其所属年代则在1世纪前或后半叶。

至于这些墓葬的建筑部分,墓道似乎扮演了一个关键的角色,同时便利了挖坑、埋葬与填土的过程。外蒙地区这种墓道的使用,乃是出于匈奴族的技术改良。自青铜时代以来的东亚草原部族皆仅采用单纯的浅坑埋葬,建筑部分则仅由石块堆叠而成。某些墓葬的建筑形式,如吉尔吉斯堆已经具有碎石铺成的通道。关于高勒毛都这些匈奴大型墓葬的墓道,图瓦地区年代最早的某些斯基泰墓葬地面圆形石堆外缘,便已出现由刻有图像的厚石板所框隔成的对外通道,例如公元前7世纪的阿尔然2号墓。因之,高勒毛都的这些墓葬为我们研究匈奴族承袭自青铜及铁器时代草原部族所惯用的这类建筑技术及墓葬布局(如主墓葬与从属墓葬间的配置)提供了绝佳的证据。

不过除了上述的草原部族传统,这些匈奴墓葬的建筑似乎也受到了差不多同时期的汉代墓葬形式的启,特别是北方王公墓葬,如大葆台及老山一类汉墓。简而言之,从这些匈奴的贵族墓葬来看,它们是在草原文化的传统中加入了新的元素,即将墓顶土台及斜坡式墓道规划成一完全对称的形式,使墓主能埋在地下一定深度的地方。此外,不论墓中有 无块木凿刻成的棺木,墓室已不再是如同更早之前阿尔泰斯基泰人的墓葬,仅是纯粹由方形断面的块木搭建成的结构体,而是由成层且质量相对较轻的木板所组成的木椁盛纳一具多重组件组装而成的木棺,形成棺椁组成的综合体。由这样的结构装置所衍生出来的是墓室隔间的布局及随葬品置放位置的规划,这似乎体现了汉人葬俗的影响。匈奴族将这些不论是在时间或空间上皆有相当差距的传统融会于一体,反映了蒙古地区诸多古老部族及阿尔泰、南西伯利亚、汉帝国等文化的影响。其墓葬中所表现出的多重文化重叠的现象,或也多少反映了匈奴族在这些地区的交流中所扮演的角色。

如此规模、等级的墓葬建筑工程,肯定需要动用相当可观的人力。以M1的情况来说,墓坑的发掘,稍后的填土工作,及最后的建筑工程,总共需动用将近800名人力超过一个月的工作量,这里还不包括事前如墓葬建材的开采(如木料与石材的采、切、加工等)与运送等准备工作以及各门专业工匠所司各类葬品的制造。如此规模、等级的贵族墓地的建造工程,需要的是大笔资金的投入,以及庞大的后勤人力支持。无论如何,这恐都不是小型部落各自分散的单纯游牧生活形态所能支持的,特别是这类游牧型态的社会往往不具有如此高度且有效分工的多元专业。

此外,这些富丽的墓葬建筑也反映了贵族阶层对财富的垄断以及对隆重丧葬仪式的迷恋,而他们的葬仪不论在社会上或政治上似都具有相当重要的意义。如此大量的人力、物力投入于这些墓葬的建设,似乎也意味着其墓主所代表的正是整个族群普遍认同与信赖的价值。同时这些丧葬仪式很有可能也体现了匈奴族共同的部族信仰,以及类似于汉文化中的祖先崇拜。过去一般都相信匈奴族中人殉之俗的存在,特别是其大型主墓葬旁都伴随着从属墓葬。高勒毛都的考古发掘却无法为我们确认这一人殉之俗的存在提供证据,即使我们并不排除从属墓葬的墓主很有可能乃是主要墓葬墓主生前的近臣或亲属。墓主一般都是成人,M20的墓主则为一名儿童,是唯一大型墓葬的例外。

三 随 葬 品

大型墓葬的墓主随葬有各类成套用品,木、漆、陶或青铜(如盘、鼎) 等材质各异之器皿,家具及各类用具,以及丝质、毛织衣物、绢帛、毛毯。此外,也发现了兵器、马具,如弓、 箭、短棍、马衔、马镳、当卢及圆形饰牌等。最后一类则包含有服装配饰或棺具装饰等配件,如冠冕、饰片(图版贰,3)、腰饰牌、棺饰(图版贰,1、2)。

在高勒毛都大型匈奴墓葬中,经我们清点,共发现了数量多达750件的随葬品。本文拟就这些匈奴贵族所特有的随葬品,选择标志其权势与身份者略作讨论。

据外型特点或材质,可将随葬品分为三类。第一类明确地彰显了墓主优越的身份地位,包括铜镜、权杖。第二类则是墓葬葬具(主要是棺木)。第三类则是专为丧葬祭祀仪礼所用之车马器,包括双轮马车的各类装置及马具。

在第一类随葬品中,由青铜铸成、内包铁芯的所谓的权杖只见于带墓道的最大型墓葬,而且出土是包覆于时往往织品之内。M1与M20每个墓室都各发现了一件。M1之权杖(图版壹,2)主体呈圆柱状,长52厘米,两端略大,直径415厘米,通体总重约4公斤。M20出土之权杖(图版壹,3),尺寸接近,形式略异,有可能是出于因时代略晚所形成的风格转变。同样类型的权杖也见于诺音乌拉的M24及M25内,以及哈拉腾-札夫萨尔的墓葬。高勒毛都出土者工艺极为精巧,器表鎏金,似为匈奴所制,仅限少数精英成员所有。这类权杖似乎不具实用功能,纯粹作为王权的象征。

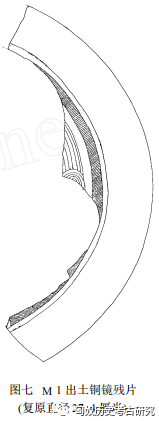

至于铜镜,不但额金河流域墓地,墨林托勒盖、伊沃尔加等地出土之匈奴平民墓葬中皆曾发现,同时还见于如诺音乌拉、伊里莫瓦或高勒毛都等贵族墓葬中。铜镜的精粗、尺寸之别往往体现了其所有者的社会地位。匈奴族当时流行在葬仪之后打碎铜镜,并将其中之一碎片置于墓中之俗。M1发现的年代属西汉晚期至东汉早期之间之云雷连弧纹镜(图七)的一个残片,直径达2714厘米,应是汉廷所赠之物。可以推测,其所有者应是身份显要之人,很可能即单于人。

M20发现一枚原直径达18厘米、年代在新莽至东汉年间之博局镜残片。该镜等级略逊于上一例,极有可能是由汉使出使匈奴时赠与一名匈奴上层官贵,抑或匈奴官贵自行购得。这类的使节活动,就文献看来,在东汉时有更加频繁的趋势。

第二类遗物则为棺饰,见于外贝加尔,特别是蒙古区域内之多处匈奴墓地。主墓葬装饰可分为两类:其一为菱形内填四叶纹;其二为天象如日、月之装饰母题。此外,我们也在M20及M79发现被固定在棺木上的日、月形金箔饰。例如M20曾发现长415厘米的箔金月形饰;M79则见直径715厘米的箔金日形饰。另外,在额金河流域墓地也分别出现过覆有银箔或铁箔之日、月形饰的例子。然而与四叶饰不同,日、月形饰往往因盗掘而不见踪影。有可能这种不曾出现于汉帝国境内的日、月形饰与《史记》所描述的“而单于朝出营拜日之始生,夕拜月”的匈奴仪式有关。

至于菱形内填四叶纹的棺饰,其表现方式如下。M1及M20中的棺上皆覆有数道木胎(条)上覆以金箔、宽约112厘米的条带状纹饰(图八;图版贰,1、2)。这些箔金条带平行或交错而成菱形,而四叶纹饰也即固定于每个菱形正中。这种菱形内部填以表面箔金、长11厘米的四叶纹母题,在M1中曾发现两个完整的例子。

经检测分析,M1及M79之四叶饰表面所覆金箔应是沙金,甚至可能是自河床获得的。至于其他匈奴墓地所发掘出的金制遗物材料的来源,则尚待确认。我们不排除其制造者就地取材的可能。

同样的制作方式也运用在M79的棺木装饰上,不过却是以箔银条带框住箔金四叶纹。至于M20中所见长615厘米保存完好的同类四叶形饰(图版贰,2),更是该墓地中所见最为华丽的一例。其所用之金箔在贴覆于铁胎表面之前,本身即已模压在有浮雕缠枝及云纹皮革母题之上,且在预留的凹孔中镶嵌有绿松石,通体固定于棺盖上。

除了形式与尺寸的差别,我们还能从规模各异的墓葬所使用的金属种类中鉴别出其所对应的不同等级。铁往往是应用于规模较小的主墓葬及在其周围的小型从墓葬;金、银并用的情况主要见于中型主墓葬,如M79号墓;至于仅以黄金为材料的,则只见于大型主墓葬中,如M1及M20。

总之,与墓葬规模互为表里的是,其所采用的金属材质也同时标志着墓主的社会地位。根据这些装饰的等级,推测当时匈奴部族社会内部应该存在着与之相对应的等级制度。金属种类的拣择多是依循铁—黄金或青铜—铁,甚至铁—青铜—黄金等搭配规律 一如权杖的制作,都是常见于欧亚草原的金属工艺。

在东亚草原,四叶纹母题早在公元前5世纪左右的斯基泰墓葬中便已出现,但同时期却不见于蒙古草原及华北地区,而仅见动物纹样。此类“棺具”上的四叶纹装饰后来之所以得以在后二地广为传播,正是由于匈奴族同时继承了斯基泰使用四叶纹的传统,并大量仿效了汉人的柿蒂纹表现形式,其例可分别见于江苏盐城三羊墩、连云港及湖南长沙所发掘的西汉时期木棺上的柿蒂纹与菱形纹。除了棺具之外,两汉的漆器、陶器或青铜器“器盖”、“铜镜”以及年代稍晚的四川“石棺”表面,也都常见柿蒂纹的图像。相对于四叶纹饰多是装饰于器盖,菱形纹样则似乎更多地在罗、绮、锦等丝织品上,而为此中相当常见的母题。虽然匈奴族在四叶纹的表现形式上似是援用了汉代柿蒂纹的表现手法,但其背后所承负的概念, 却很可能正体现了匈奴自身的相关传统信仰。由这些柿蒂纹的载体(随葬品)看来,这类纹饰绝非仅是纯粹的装饰纹样,而应关乎使用者的宇宙观和生死观,并同时兼备保护墓主、尸身的概念及装饰意义。

值得注意的是,同时期的中国史料中似乎已经透露了匈奴族中早有金属装饰物的存在。例如《史记》中即明确指出:“其送死,有棺椁金银衣裘。”因而我们推测,司马迁的描述乃是来源于匈奴族中最高的社会阶层,类似于高勒毛都,特别是具有上等金属装饰的丧葬情况。

关于第三类,即车马器的配件,我们在各种类型的墓地及匈奴的丧葬遗址中都有大量的发现。这类遗物绝对是更为普遍的,印证了古代文献材料所指出的情况,即马匹在当时的社会经济及军事上均扮演了相当重要的角色。马车的部分,考古的发现也弥补了历史记载的缺憾。在高勒毛都,车驾行列具有相当特殊的地位,而且在最大型的墓地,如M1及M20这类墓葬中都得以保存了下来。它们不是被安置在墓坑的中层,也是在墓室之上。

高勒毛都M1及M20两墓发掘出三辆马车,M1仅置一辆,M20则安放了两辆。在两墓的中层,金属器物皆被配置在整条墓道中915-10米的深度。这些随葬品不仅包括了车本身的装置,也还包括了马具(如M1) 以及铁及青铜容器的残片。马车的零件由车体的木质结构上被特意拆卸下来,经拣择后散置于墓葬中层。我们发现,在M1的车驾零组件中,最重要的部分乃是车轮的主要结构及原本固定于木制车舆的青铜配件。至于M20的情况,车马器则有轴、辕、衡等物。M1及M20之车马器形式相近,均由青铜及铁所铸造,质重,表现出与汉帝国所出者相同之铸造质量,工艺水平极高。根据尺寸及车轮结构的原始重量,我们可以推测,这两部车驾各自都是由二到四匹马来拖曳。即使它们可能已经匈奴族就地改造过,我们还是可以将这些马车与汉帝国所出的“辇车”进行对比。据《盐铁论·论攻》“匈奴车器,无银黄丝漆之饰”可知,匈奴本身自有其日用素朴无饰之车驾。此或即呼应了高勒毛都两墓所出的这两辆马车的情况。

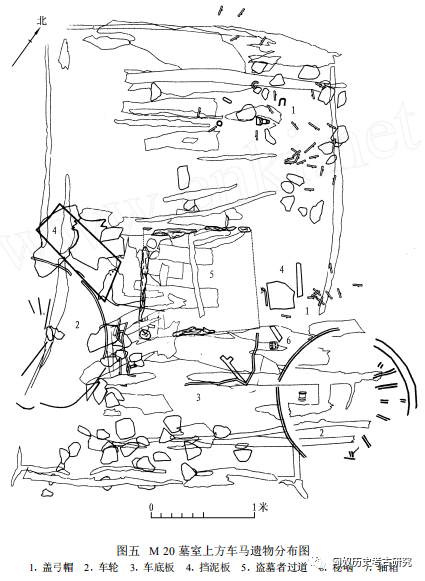

M20墓室上方出土的第二辆马车虽然已因盗掘而毁损(图五),还是比前两例更为完整(图版叁,1、2)。该辆车驾出现在1615-17米间的深度,明显朝北。共有47件青铜物品以及可供重建车驾整体原貌的有机物的遗存被发现,包括了车舆、车盖、轴、轮、辕、衡、轭等。如前一例,这辆马车也是仅有一部份部件按车子结构的相应的位置安放在墓葬中。

至于原面积达115平方米的车舆,当时可能仅择绘有纹饰或上漆的部分,如车底板、侧板及挡泥板,摆置其中,但同墓中不见其他同车之木造结构,而且车底板仅存前端两角。该车侧板被发现时乃呈直立状态,由表面涂有墨漆、残高约38、长宽呈9×612厘米的长方形薄木板所组成。东、西两侧的挡泥板,每片长约1、宽0135米,平放该处。这些档泥板的主体为带圆点之菱形纹饰的皮革,表面厚涂朱砂,置于藤编车厢之上。车盖有35根盖弓,但发掘时仅存残片的盖弓帽( )。这些黑漆木质盖弓末端皆套有青铜盖弓帽(华蚤)。青铜盖弓帽长917厘米,饰有由两平行之浮雕饰带构成的环状纹饰。为能将之固定于木质盖弓,使用了多种材质的填塞物,如毛毡以及其他尚待进一步做物理与化学分析的类似纸张的材料。

由车轴拆卸下来的两只车轮(图版叁,2)发现于车舆两侧,直径约113米左右。两轮皆有部分结构留存原处,厚达6厘米,但仅存左轮带漆之车毂,以及右轮上之涂有墨、朱二色漆之青铜轴箱。两轮为由漆黑之木体结构,假铁铸牙箍固定成形,每轮皆含20根左右上有褐色漆之辐条。值得注意的是,两轮均无磨损痕迹,与同车之其他组件一致。两轮皆由铁环类的装置如及锏所套,固定于车轴,二者分别长11及1215厘米,类似于汉代车马所用之同类装置。作为保护车轴之用,一长817厘米、饰有浮雕神兽、配置于一敷墨漆伏兔上之金属配件,被嵌入车体结构。此器之铸造质量以及神兽本身的诸多特点无不展现出类似汉制车马器的高浮雕兽面秘啮(笠毂)(图九)的情况。

M20墓室上方出土的第二辆马车虽然已因盗掘而毁损(图五),还是比前两例更为完整(图版叁,1、2)。该辆车驾出现在1615-17米间的深度,明显朝北。共有47件青铜物品以及可供重建车驾整体原貌的有机物的遗存被发现,包括了车舆、车盖、轴、轮、辕、衡、轭等。如前一例,这辆马车也是仅有一部份部件按车子结构的相应的位置安放在墓葬中。

至于原面积达115平方米的车舆,当时可能仅择绘有纹饰或上漆的部分,如车底板、侧板及挡泥板,摆置其中,但同墓中不见其他同车之木造结构,而且车底板仅存前端两角。该车侧板被发现时乃呈直立状态,由表面涂有墨漆、残高约38、长宽呈9×612厘米的长方形薄木板所组成。东、西两侧的挡泥板,每片长约1、宽0135米,平放该处。这些档泥板的主体为带圆点之菱形纹饰的皮革,表面厚涂朱砂,置于藤编车厢之上。车盖有35根盖弓,但发掘时仅存残片的盖弓帽(轑)。这些黑漆木质盖弓末端皆套有青铜盖弓帽(华蚤)。青铜盖弓帽长917厘米,饰有由两平行之浮雕饰带构成的环状纹饰。为能将之固定于木质盖弓,使用了多种材质的填塞物,如毛毡以及其他尚待进一步做物理与化学分析的类似纸张的材料。

马车前部较不完整•末端尚存套着佚较、直径2.5厘米的涂漆木辕残段.加之一辕及另外两枚类似于一般见于衝上的賞钮的发现,让我们得以确认了衡及两枚前純残片的性质.值得注意的是.用于将青铜零件(如犠、働钮)固定于木质衡及扼体结构、名伊的革带上涂以褐色漆的情况(图一O;图一一,图一二)。以蒙古的气候干寒,如此自兹条件原本不利于漆树生长,更不宜制产X器。因此.这些上漆的革带很有可能是由中®所引进。此外,若就发现于马车旁的马具饰免的数童和功能来看,这类车驾应属辂车,甚百属于安车的类型。

蒙古其他贵族基地,如诺音乌拉.所见的车辆在出土时,由于残件甚少,多忽略经比对,应是属于两种高勒毛都所出的类型,这些车辆的发现让我们得以认识到,这些确实随葬有马车的墓葬实为匈奴统治阶层所特有,一如大藻台或双乳山汉式基葬的情况。至于这些车辆的来源,除了其中部分零件可能出自匈奴作坊,其他的部分,特别是其中的青桐及漆器零件,则无可置疑地多是源于汉式工艺的制造手法。若就其车伞之盖弓与盖弓帽间所使用的填充材料,如毛毡来看,整个车体很可能是在匈奴本地装配而成。高勒毛都岀土的车驾全无使用过的痕迹,可见这些车驾本身所显示的特点已明白地表明其象征意义远远超过实用功能。蒙古至今不见匈奴时期的路面结构的考古发现,即使是现代公路也极为罕见,当地的环境其实并不利于行车,凡此皆足资强化这样的推测。更有可能的原因,如以其仪式性的功能来考虑,这些华丽的车辆有可能不过是用于彰显墓主尊貴的身份.以M20的情况,诸多伴随马匹遗骸出土的马车.应足以使墓地被视为一个引领墓主升至冥界的象征性载具。

高勒毛都岀土的匈奴遗物,无论如何都还是体现了公元前后匈奴族以车马入葬的风尚,以及我们在史料中隐约窥得的片段情况。文字史料曾指岀,这些车驾乃是汉廷赠予域外部酋的礼品的一部份。最早提到将马车作为外交礼品的一部份的文字记载可以迫溯到公元前51年。南匈奴君主呼韩邪单于称臣于汉廷,并获得为数可观的汉廷馈礼,内容包括了冠带衣裳、黄金玺绶,表彰身份的兵器,如玉具剑、佩刀、弓、矢、戟, 另有黄金二十斤、钱二十万、锦锈绮杂帛、絮, 及安车一乘,鞍勒一具,马十五匹。此外,尚有诸多历史记载也都向我们揭示了匈奴自汉廷获致了多种车驾。尽管如此,马车仍属于汉廷外交馈礼中极为珍希的项目。为此,这些车驾也都被描绘于匈奴的遗物上。例如内蒙古赤峰便曾发现一对带扣上铸有一骑士前导一车的画面。蒙古断代于公元前2-前1世纪的额金河流域墓地的51号墓(图一三)以及79号墓也都发现过另一种类型的车驾。此即一由桦树皮所制成的盒盖表层的阴刻车或辎车一类的车辆。显然,这些匈奴艺匠已能明白鉴别出这些不同类型的汉式车辆的差异。

在中国,这些带有车盖的车辆类型有常车、轺车、安车,如高勒毛都M20所见者,每辆都是为表示不同阶层身份的人所乘用,我们可以推测,这种区别身份等级的规范应该是受汉文化的启示,而且可能波及蒙古地区的匈奴部族。这些车辆本身形成了权贵阶级所享权势高低的鉴别标志,它们被安置于墓地,也正是基于这一原因。这些车驾由于代表了极高的价值,可满足匈奴族艳羡汉帝国文化的虚荣心理,因而拥有它们也就表明了匈奴君主之得以与强大的汉帝国之间保有特定关系的政治实力。虽然如此,东汉时期的汉帝国境内却早已出现了以图像或模型取代实际车驾的局面。就这一点来说,相对于此,同一时期的匈奴部族中似乎更遵循旧俗,其实际随葬车马的情况仍依稀可见(就目前已知的考古成果,其例有三。)

就匈奴墓葬总体看来,随葬马具的不仅仅限于贵族阶层。然而若从墓葬中的马具特点分析,这些等级不同的马具也同时反映了其拥有者阶层的绝然不同。至于马车,则往往仅由统治阶层所独享;即使是专属于统治阶层的车辆,其特点也是随其所属的墓葬规模而有变化。这些墓葬的规模本身即反映了墓主所属的社会阶层,同时,最为名贵的物品也都保存在规模最大的墓地。被安置在墓室的马具往往是由成套的18只马衔、33支铁马镳(图版叁,3),加上6支青铜铁马镳所组成。这 些成组的配件虽然不全,却还是超过了装配16匹殉马所需的数量。根据原始的出土情况,这些马匹的遗骸乃出土于与首辆马车相同的地层。墓室中所发现的银质或银质鎏金、装饰工艺极为细致的成组物件,包括6枚高1417厘米的马面形当卢( 锡)及 枚饰有动物母题、直径416厘米的圆形饰牌(图一四;图一五 图版肆),4枚直径216厘米、饰有山形母题、固定在络头革带相交处的银质节约(银泡),还有原本用以装饰络头革带的银质饰片,显然都是出自于同一组车马器的配件。

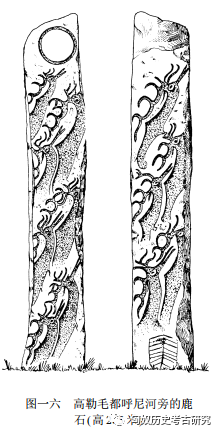

当卢及圆形饰牌表面皆铸有一独角兽,边缘则饰以云纹(图一四;图一五;图版肆)。此一图像母题在汉帝国境内的许多当卢〔上亦多有发现,知名的例子如广西西林普驮铜鼓墓、山东章丘洛庄汉墓出土之青铜或青铜鎏金当卢,及可能是汉乐浪郡所在朝鲜平壤汉墓所出之银质当卢。类似的银质鎏金当卢也出现于蒙古诺音乌拉6号墓地。其上所表现的往往也是带翼的独角神兽,若非山羊,则即龙、马或牦牛。异兽合体的情况也见于高勒毛都出土的器物。雕塑艺品中同一题材的这些变异形式,如木、陶甚至青铜材质所雕塑而成的小型镇墓兽,也有逐渐消退的现象,其中有许多是出自甘肃武威磨嘴子汉墓。似乎这些神兽关系到墓主所属的世界及冥界,而并非如《礼记》所体现的儒家思想而被描绘成因圣王有德而至之麒麟。M20所出的马具装饰所表现出的便是一种姿态极为优雅、带翼或无翼的马身、羚羊蹄、羊角合体的神兽。在东汉晚期的甘肃武威雷台汉墓中,神兽的躯体即被表现成灵巧而强健的圆雕马身。虽然如此,带鹿角的神兽在草原艺术中则更为常见。在蒙古草原青铜时代末至铁器时代初(约公元前13-前8世纪),许多被刻绘在石碑的鹿科类神兽的图像表现(或云“鹿石”,图一六, 则被视为是专司引导亡灵至冥界的媒介。很有可能,一如岩画上所表现出的鹿,匈奴墓葬中的独角兽也 具有引导墓主亡灵通往冥界的象征性功能,类似的习俗,也见于阿尔泰地区的斯基泰人墓葬,即透过带犄角、装饰华丽的马匹引导墓主通往冥界。这些不见于人世的神兽,伴随着车驾、车马器配件的殉牲(马)无不在炫示着墓主的权势,并同时赋予其踏上最后的旅程的动力。

四 结 语

蒙古境内的匈奴考古发掘,自2000-2006年间已由法蒙联合考古队在高勒毛都进行了部分工作,在随葬品、相关工艺、墓葬建筑及匈奴基本的经济、政治结构方面,已取得了不少研究成果。不论是考古遗物本身的质量、学者所实施的崭新研究方法以及据此得出的观点,或透过科学检测获得的新资料,皆为近年来的相关研究带来了令人耳目一新的信息。

高勒毛都乃蒙古地区所发现的六处贵族墓地之一,时代应该在公元前1世纪至公元2世纪之间。这六处匈奴贵族墓地分布于今蒙古人民共和国的中心及西境,乃邻接当时的平民墓地及城市聚落,形成一个相对于中央集权国家而呈联盟形式的政治实体,为整个匈奴部族生活网络中的一部,而非孤立于外的墓地。长期以来,一直不见针对这些匈奴贵族墓地所作的系统化研究,因此,本文特别透过这批最新的考古发掘材料,着眼于其匈奴贵族墓地的建造与埋葬工程的考察,确认了匈奴族当时在经济及墓葬建筑、随葬品等制造工艺上的相关背景与条件,以及其中并非出自狭义的游牧社会的成分。

匈奴族统治阶层的成员乃是被埋葬于占地甚广的带墓道的陵墓之中,其外环绕着圆形的小型从属墓葬。这些大墓所见证的不只是其上层阶级,也包括了其社会内部可有效动员人力与物力的社会组织的存在。至于墓葬内的建筑设施,则分别体现了汉文化圈及草原文化的因素,而此足以证明当时匈奴与二者间交流之热络。

匈奴贵族以其所坐拥的财物有别于其他阶层这些财物可谓是其身份的表征,如权杖、铜镜、车驾,以及用以彰显身份的马具和装饰繁复的墓室。特别是棺饰及车驾,更是其贵族内部鉴别阶层高低的关键。匈奴贵族阶层可与历史文献中所列举的匈奴统治阶层中如左右贤王(政治)、左右大将(军事)、左右大当户(经济)等身份阶层作对等的联系,而且也有墓葬体现了世袭贵族的存在,并确证了历史文献中曾经载录的匈奴王族之名。

在少数的墓葬中,我们也发现了来自华夏的遗物,而另一方面则也在墓中发现了如下的现象,即原出自汉帝国境内所造的物品,后经匈奴族就地改造或复制,埋入匈奴墓中。这些随葬品在墓中所摆置的位置显要,表现出其与汉廷间的政治联系或与华夏间的往来也都作为一种可资荣耀匈奴君主的表征。

匈奴文化最具代表性的遗物,特别是短棍、棺上以天体为内容的装饰,以及鎏金的银质马具,无不反映着其原生的宗教观念。除此之外,墓葬中显然还有部分遗物取法于草原游牧部族的其他传统。举行葬仪时,似是为避免遭人盗取,随葬品多在入葬前先行毁坏并拆解,仅留部分随葬。此外,如墓内殉马、车驾,甚至饰有独角兽(麒麟)的当卢,也都反映出马匹在匈奴族的经济及宗教上的意义。总之,公元前1世纪到公元2世纪间,匈奴贵族阶层所遵循的是草原游牧部族祖先所遗留下来的宗教仪式,不过在形式上更为繁复奢华,并且附加了用以彰显其生前权势的标志。其在与汉帝国及东亚草原间的交流中所扮演的角色,值得深究。

编 者 按:原文引自《考古学报》2009年第一期,因排版方便,注释从略,引用请据原文!

文稿审核:包·苏那嘎

排版编辑:武 彬

呼和浩特市昭君文化研究会 | 中国民族学学会昭君文化研究分会

版权所有:呼和浩特市昭君文化研究会 |

蒙ICP备18002493号-1

|

蒙公网安备 15010202150472号

|

网站地图

|

网站建设

:

国风网络

蒙公网安备 15010202150472号

|

网站地图

|

网站建设

:

国风网络